黄桜 伏水蔵

吟醸酒造りと地ビール造りが同時に工場見学できる「黄桜 伏水蔵(ふしみぐら)」。日本酒とビール造りに込めた情熱をお伝えし、お酒が醸し出す豊かな時間をお楽しみください。1階:エントランス、2階:ガイ...

吟醸酒造りと地ビール造りが同時に工場見学できる「黄桜 伏水蔵(ふしみぐら)」。日本酒とビール造りに込めた情熱をお伝えし、お酒が醸し出す豊かな時間をお楽しみください。1階:エントランス、2階:ガイ...

伏見の名水が育んだ銘酒、「神聖」の蔵元。酒蔵を改造した趣深い店内で洗練された鳥料理が味わえる。蔵元ならではの原酒、秘伝のタレで焼き上げた焼き鳥の味は格別。

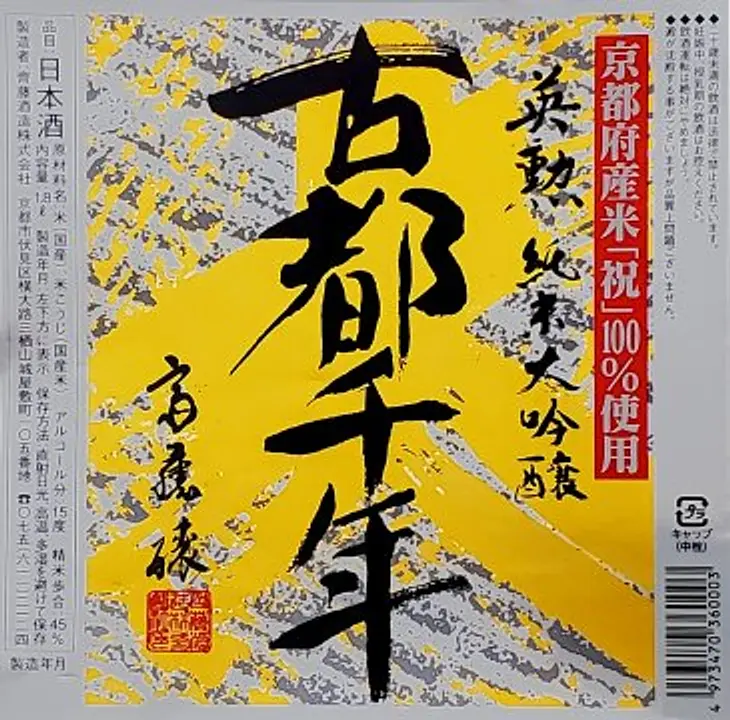

明治28年(1895)創業。大正4年(1915)に商標を「英勲」にする。日本酒は本来食事の際に一緒に飲んでもらう食中酒。いわば、主役の料理を引き立たせ、主役とともに味わいを楽しんでもらえる脇役。...

醍醐寺は貞観16年(874)創建という古い歴史を持ち、五重塔など貴重な建物が多く、世界遺産にも登録されている。醍醐寺には、国宝・重要文化財を含む10万点以上の寺宝が伝承されており、春と秋には霊宝...

延宝5年(1677)創業。現在も慶応4年(1868)に立てられた建物をそのまま本社として使っており、そのたたずまいは積み重ねられた歴史の風格を留めている。「京の食文化に育まれた伏見の酒」というの...

【設置目的】[1] 府民の健康増進と体力の向上を通じ心身の健全な育成を図る。[2] 府民スポーツ・レクリエーションの普及振興を図る。【施設の特色】総合体育館、夜間照明を備えたテニスコートなどがあ...

酒の史料館。京都伏見の歴史と酒文化、この地の酒造りの発展を牽引してきた月桂冠のスピリッツを感じることができる。見学後には、季節ごとに揃えたさまざまな日本酒のきき酒も。伏見城外堀だった宇治川派流に...

伏見城の遺構調査や下水道工事の際に出土した瓦を展示している。大名屋敷の家紋入りの軒丸瓦や伏見城の鯱の断片など100点余り。

貞観4年(862)に涌き出た清泉で、清和天皇より「御香宮(ごこうのみや)」の名を賜った境内にある。この水は大変よい香りを放ち、飲むと病が治ったり願いが叶ったといわれた事からこの名がついた。以後、...

三宝院は醍醐寺の座主住坊で、玄関から表書院の間にある葵の間、秋草の間、勅使の間には、それぞれ石田幽汀作の「葵祭図」、長谷川一派の筆による「秋草図」「竹林花鳥図」がある。寝殿造りと書院造りを巧みに...

古くから深草の産土神として信仰を集める藤森神社。本殿の後ろに並ぶ大将軍社と八幡宮社は足利義教の造営と伝えられ、どちらも流造り、檜皮葺きの社殿で重要文化財に指定されている。また本殿の東には、藤森神...

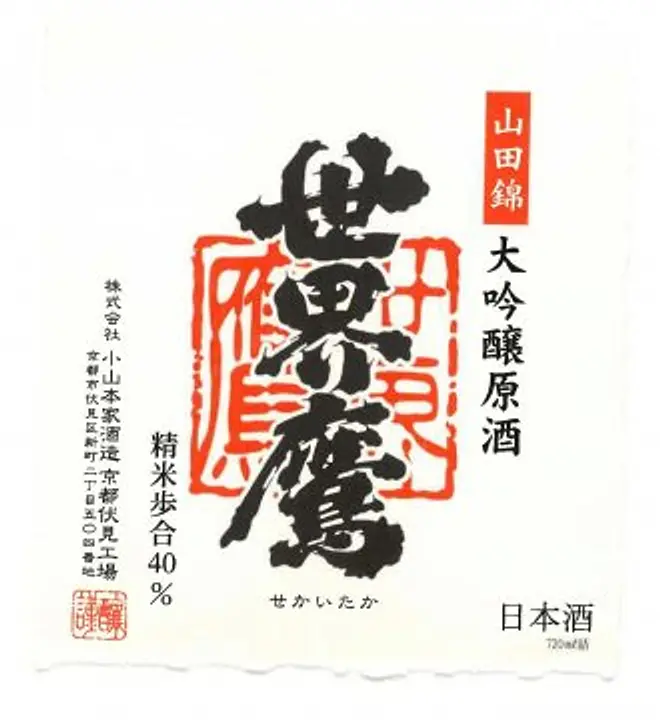

明暦3年(1657)創業以来酒造り一筋三百余年。酒どころ伏見の老舗蔵元。「富翁」には、飲む人の心まで豊かになるような酒を造りたい、そんな思いが込められている。代表銘柄「富翁 純米大吟醸 山田錦4...

約100点の体験型展示品を通して、見て、さわって、楽しみながら理科・科学を学ぶことができる。恐竜の骨格標本や肉食恐竜ティラノサウルスの動態模型も展示。さらに、地球環境問題を立体的・視覚的に学べる...

大正2年(1913)に造られた京都最古の水琴窟の音を楽しめる苔涼庭(たいりょうてい)。京都市の登録文化財。

明治維新の立役者、坂本龍馬が身を寄せた船宿。文久2年(1862)4月23日討幕急進派がこの寺田屋に結集し決起を企てた「寺田屋騒動」は有名。鳥羽伏見の戦いで罹災しており、現在の建物はその後再建され...

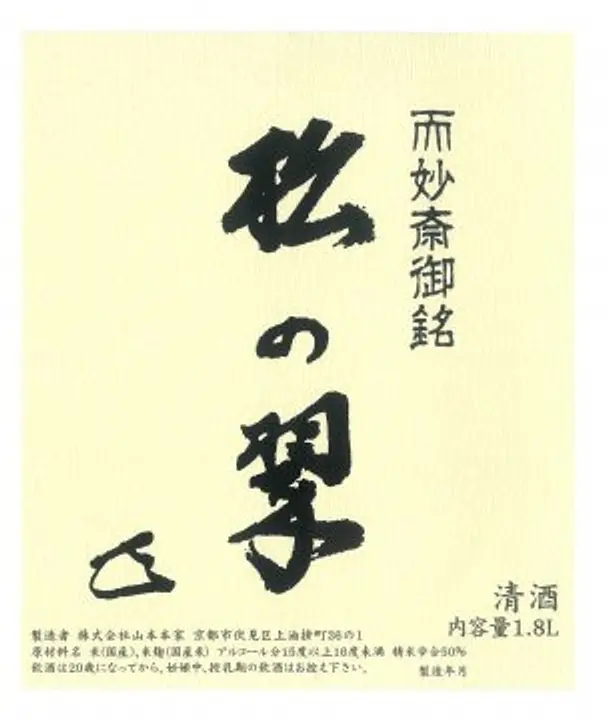

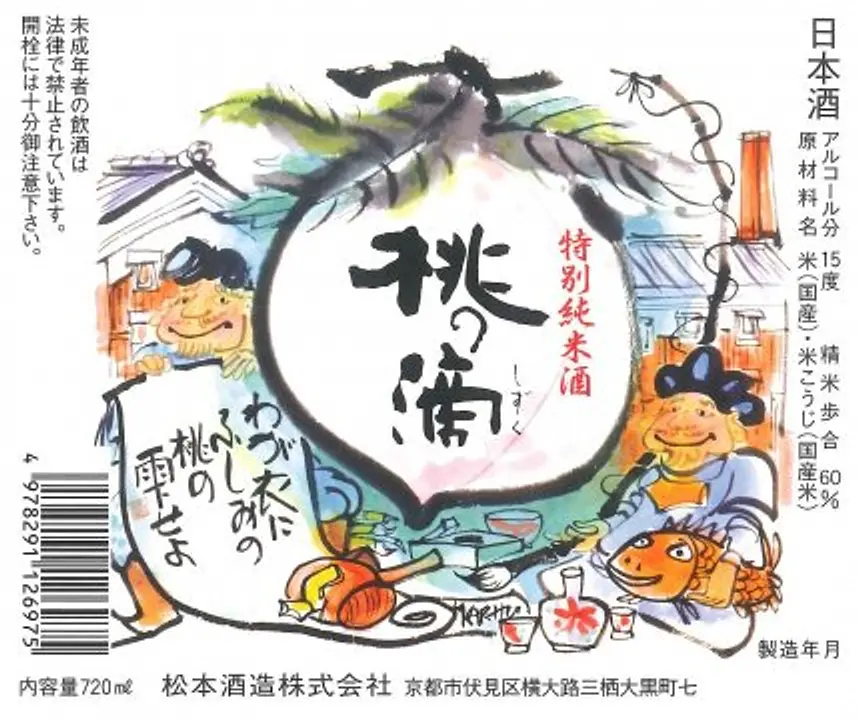

寛政3年(1791)洛中東山で創業。伏見に移って来たのは大正11年(1922)のこと。手作りのよさを生かし、米のおいしさを十分に引き出すのが当社コンセプト。手間をかけるからこそ心がこもる。合理化...

51台※高さ制限2.10m

世界文化遺産に登録されている醍醐寺の境内にある食事処。昭和4年(1929)に宮内庁から譲り受けた「恩賜館」で食事をいただくこともでき、寺の古文書に残る徳川家光や春日局が食べたといわれる「竹の子す...

かっぱをイメージキャラクターにしたCMで知られる黄桜株式会社直営、キザクラカッパカントリー内にある「河童資料館」は、かっぱの世界をわかりやすく解説し意外と知られていないかっぱの概要を紹介している...

明和元年(1764)創業の京料理の老舗で、名前の通り魚料理が自慢。鳥羽・伏見の戦では薩摩藩の料理方として御香宮へ出向いたという。店の表格子にはその時の銃弾跡が今なお残っている。

文化5年(1808)埼玉県で創業。平成7年(1995)に創業者、小山屋又兵衛の修行の地「伏見」において、小山本家酒造の第二の酒造蔵として稼働を開始し、伏見の名水を用いて、ソフトでふくよかな味わい...

鳥せい本店の隣に位置する蔵元直売店。山本本家のお酒や酒ケーキなど、伏見のお土産も販売。※鳥せい本店(山本本家直営店)において、蔵出しの日本酒を堪能できます。

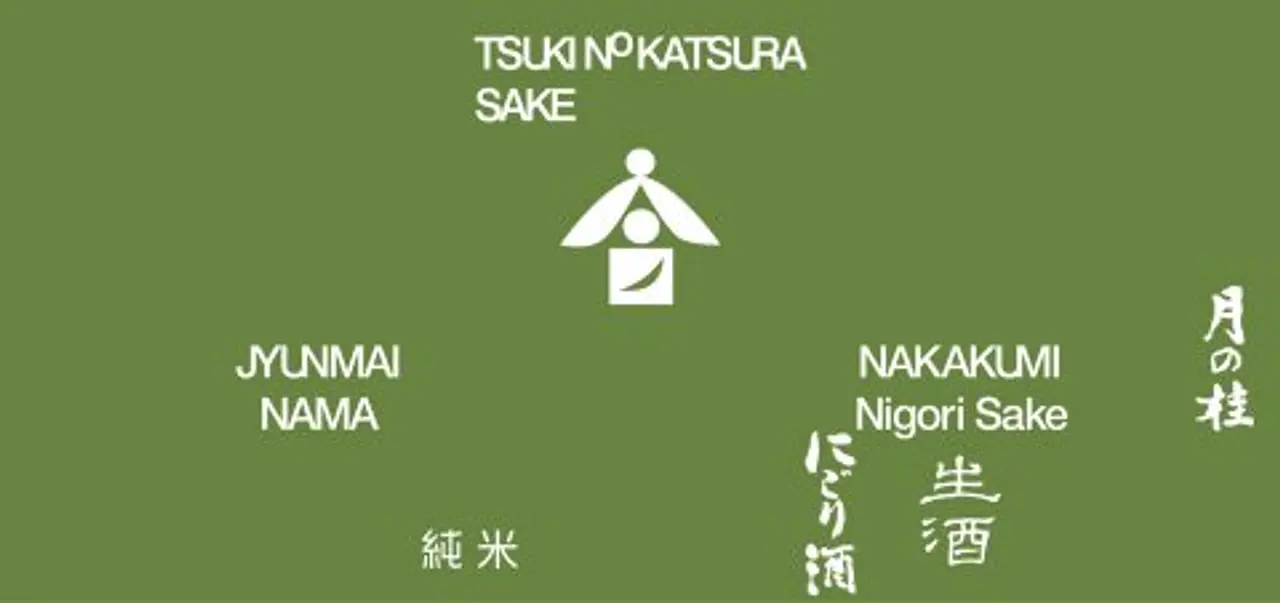

延宝3年(1675)創業。伏見でも古い歴史をもつ造り酒屋。「にごり酒」と「古酒」の元祖蔵元である。鳥羽の作り道に面し、かつては京から西国へ向かう公卿の中宿も努めた。「月の桂」の銘は姉小路有長とい...