愛宕念仏寺

奈良時代・天平神護2年(766)に稱徳天皇の開基により、山城国愛宕郡(やましろのくに おたぎごうり)に愛宕寺が東山の地に建立されました。本堂は鎌倉中期の建立で重要文化財。大正時代に奥嵯峨の地へ移...

奈良時代・天平神護2年(766)に稱徳天皇の開基により、山城国愛宕郡(やましろのくに おたぎごうり)に愛宕寺が東山の地に建立されました。本堂は鎌倉中期の建立で重要文化財。大正時代に奥嵯峨の地へ移...

史跡めぐりモデルコース(標準)JR奈良線城陽駅東口→久世神社→正道官衙遺跡→芝ヶ原古墳群→丸塚古墳→久津川車塚古墳→平川廃寺跡→久世廃寺跡→JR奈良線城陽駅(所要時間/2時間30分~3時間)もう...

石台に乗り股の間からのぞく股のぞきで有名。股のぞき発祥の地ともいわれる。ケーブルカーまたはリフトで登る。天橋立が地上から天に右上がりにかかっているように見えるという美しさは何とも神秘的で、天橋立...

京都で唯一のロシア料理店。店内からの鴨川、東山などの景色は絶景。ロシア、ウクライナ、グルジアなど、味わい豊かでヘルシーな料理が楽しめる。

鬼退治伝説で有名な「大江山」の登り口にある気軽な宿泊施設。ボリュームたっぷりの季節の料理が楽しめる。また、研修棟もあり合宿や研修会にも対応可能。定員/60名

伊根湾を取り囲んで並ぶ舟屋の風情ある風景を、海上から眺めることができる。所要時間/25分

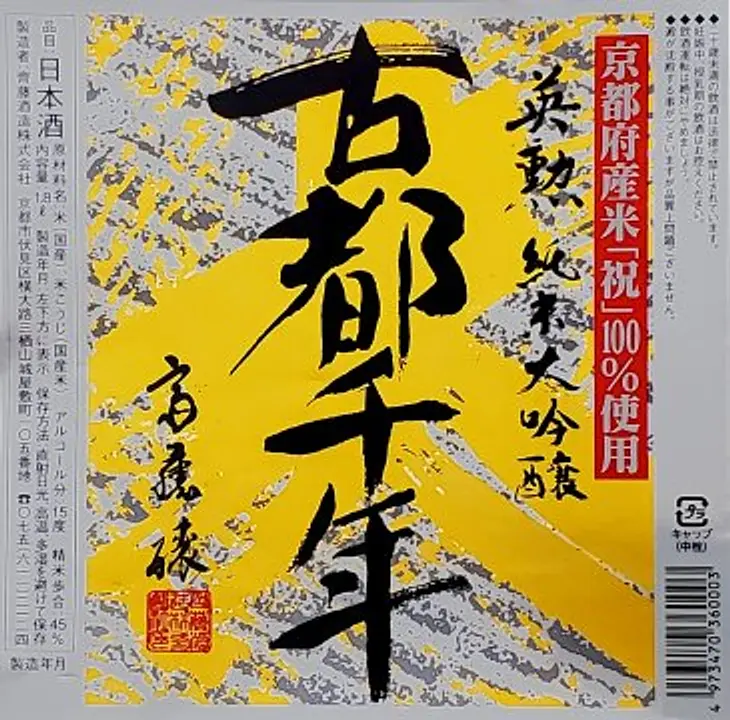

明治28年(1895)創業。大正4年(1915)に商標を「英勲」にする。日本酒は本来食事の際に一緒に飲んでもらう食中酒。いわば、主役の料理を引き立たせ、主役とともに味わいを楽しんでもらえる脇役。...

宇治橋通に面した中村藤吉本店は、白壁と格子の茶問屋建築が特徴的な宇治茶の老舗。石臼で碾茶を挽いた後、茶室にて濃茶、薄茶を楽しむお抹茶体験もある。

龍安寺近くにあるお茶席料理とお茶会の専門店。麺類、豆腐料理に加え、本格的なゆば料理や京懐石が味わえて、お抹茶やぜんざい、コーヒーも味わえる。

紅葉の名所として知られる寺。10月下旬から11月末までの間、食堂として建てられた客殿を特別公開する。なお、本堂は徳川5代将軍綱吉の生母、桂昌院の寄進により建てられた。

公害のない緑あふれるクリーンな工業団地として、昭和49年に完成した我が国有数の内陸工業団地で、現在、41社が立地し、年間出荷額は約3,000億円、従業員数は約7,000名に達している。全体面積 ...

黒土に繊細な草花模様を印刻し別の土を埋め込む象嵌(ぞうがん)技法。独特の造型感覚がすばらしい、象嵌技法や印花、印刻手法を主とした作風による陶磁器の製作工程、作品展示の見学と手びねりの体験。見学時...

正式名称は「京都府立関西文化学術研究都市記念公園」。京都・大阪・奈良にまたがる京阪奈丘陵で整備が進む、関西文化学術研究都市の中心部に立地している。総面積24.1ha。〈設置目的〉[1]学研都市の...

細川勝元が宝徳2年(1450)に徳大寺家の別荘を譲り受けて建立した禅宗寺院で、方丈南側に枯山水庭園(史跡及び特別名勝)として名高い石庭がある。三方を築地塀で囲み、東西25メートル、南北10メート...

浄土真宗本願寺派の本山。境内の御影堂、阿弥陀堂(ともに国宝)の威容には圧倒される。伏見城からの移築とも言われる唐門、現存する能舞台では日本最古と言う北能舞台や、白書院、黒書院、飛雲閣(いずれも国...

鎌倉時代、明恵上人が後鳥羽上皇の勅願によって中興開山した古刹。国宝・石水院は上人時代唯一の遺構。内部には、後鳥羽上皇勅願「日出先照高山之寺」等を展示。国宝・鳥獣人物戯画など、国宝、重要文化財を1...

ペット宿泊可能(応相談、小型犬のみ)、桧風呂有り。

醍醐寺は貞観16年(874)創建という古い歴史を持ち、五重塔など貴重な建物が多く、世界遺産にも登録されている。醍醐寺には、国宝・重要文化財を含む10万点以上の寺宝が伝承されており、春と秋には霊宝...

島津製作所が1875(明治8)年の創業以来製造してきた理化学器械やX線装置、標本・マネキンなどを展示しており、京都の近代化と共に歩んだ歴史をご覧いただけます。実験コーナーや田中耕一のノーベル化学...

市民のための歴史研究施設。展示室では「目で」学び、専門図書や歴史資料の豊富な閲覧室では「読んで」学ぶことができる。閲覧室では、京都の歴史に関する相談も受け付ける。また、京都市内全域の歴史情報を「...

日本画家・橋本関雪の設計による邸宅「白沙村荘」の庭園を公開。3,000坪にも及ぶ敷地内には関雪の蒐集した石造美術が数多く配置されている。併設の美術館では作品を観ることもできる。

国宝第一号の「弥勒菩薩半跏思惟像」をはじめ飛鳥~鎌倉の各時代を代表する仏像が安置されている。

平成15年(2003)6月に京都御所の西向かいに移転、開館した。旧能楽堂より140年の星霜を経た能舞台をそのまま移築。石舞台をしつらえた庭園をあわせて見学もできる。能楽シテ方5流の中で唯一京都を...

学問の神様・菅原道真公を祀る全国におよそ一万二千社御鎮座する天満宮・天神社の総本社。〈御縁日〉毎月25日の縁日には蚤の市や露店約1,000軒が並び、たいへん賑わう。また、この日は境内で神楽舞も行...