山城総合文化センター アスピアやましろ

グリーンホール(席数448席)〈用途〉コンサート、演劇、講演会、映画など視聴覚室(収容人数40名)〈用途〉研修会、講演会など研修室(収容人数40名)〈用途〉研修会、講演会など和室(28畳)〈用途...

グリーンホール(席数448席)〈用途〉コンサート、演劇、講演会、映画など視聴覚室(収容人数40名)〈用途〉研修会、講演会など研修室(収容人数40名)〈用途〉研修会、講演会など和室(28畳)〈用途...

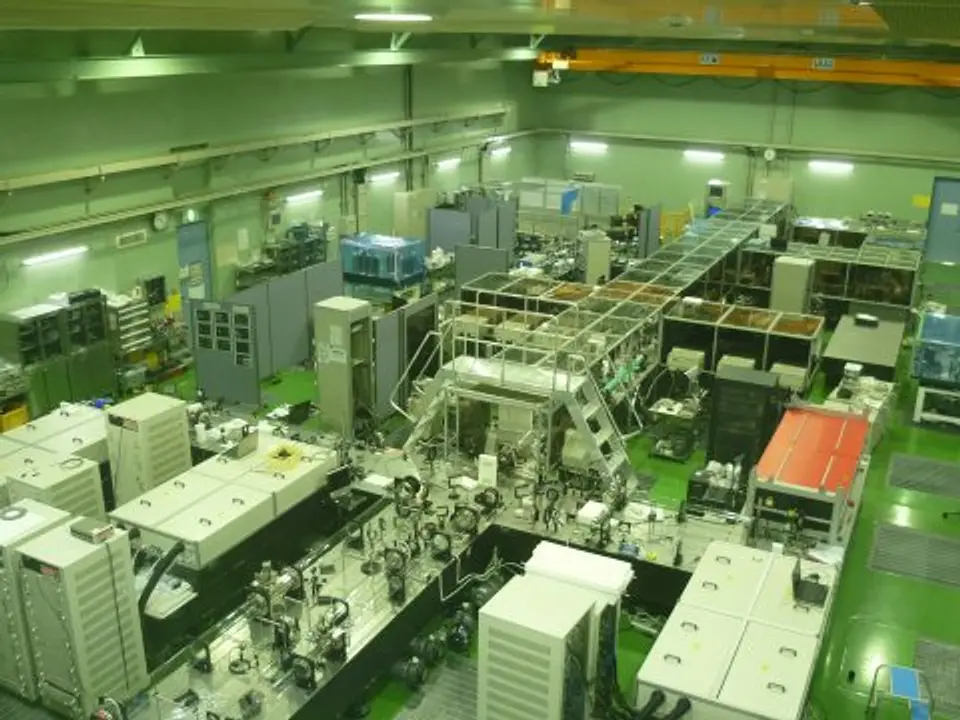

関西文化学術研究都市内にある。小型で非常に高い出力をもつレーザー等の開発と、レーザーの新しい物理・科学研究への利用、実用化を目指した研究を進めている。研究会や講演会、毎年10月に一般公開を実施。

日本ではじめての「光をテーマにした科学館」で、子供から大人まで光に関する知識や技術を楽しみながら学ぶことができる。他にはない魅力のある施設の実現を目指している。

不動川の清流と緑の竹林に囲まれた公園。広大な園内には、多目的広場(野球、サッカー等)、テニスコート(2面)、エントランス広場などが設置されている。

昭和28年(1953)、古墳の後円部を南北に走る国鉄奈良線(現JR奈良線)の拡幅工事の際、偶然に竪穴式石室が出土。邪馬台国女王卑弥呼の鏡といわれる「三角縁神獣鏡」を含む四十面近い銅鏡や多くの副葬...

かつて木津川はよく氾濫を起こし、長いあいだ人々に大きな被害を与え続けてきた。惣墓(共同墓)五輪塔は、木津川の氾濫で亡くなった人々の供養のために鎌倉時代の正応5年(1292)に建立されたものと思わ...

万治年間(1658年頃)賢盛が開基して安養寺といったが、貞享3年(1686)に法泉寺と改称した。重要文化財に指定されている十一面観音立像は、高さ86.0cmの一木造りの像で平安時代後期に作られた...

数多くの遺構や遺物が発見され、奈良時代における木津町の重要性を明らかにした遺跡。木津川南岸に設けられた平城京の港「泉津」におかれた官の施設と考えられている。

創建は天平7年(735)聖武天皇が大仏造立平安祈願のため、良弁僧正に命じて建立させたのが始まりと伝えられるが、焼失し鎌倉時代に解脱上人により中興された。五重塔は、鎌倉時代の傑作で国宝に指定されて...

国道163号を木津川にそって登っていくと、和同開珎の鋳造跡がある。和同開珎は我が国の古い貨幣として知られ、直径25ミリ、和・同・開・珎の4文字が刻まれている。

かつては紙幡寺、加波多寺ともいわれていた蟹満寺は、白鳳期の末期に建てられた。本尊の銅造釈迦如来坐像は白鳳期の秀作で国宝に指定されている。「今昔物語集」や「古今著聞集」に登場する“蟹の恩返し”の縁...

明治6年(1873)に来日したオランダ人工師、ヨハネス・デ・レーケは日本の治山、治水に大きな功績を残した。京都府では彼の偉業を記念して、昭和57年(1982)、不動川砂防歴史公園の整備に着手し、...

神童寺は聖徳太子が開いた寺と言われ、その当時は大観世音教寺と称していた。その後、寺号を神童寺と改め、山岳修験の道場として栄えた。数多くの藤原期の仏像が残されており、阿弥陀如来坐像、愛染明王坐像、...

泉橋寺は別名「橋寺」とも言われ、僧行基が五畿内(山城・大和・摂津・河内・和泉)に造営した四十九院のひとつ。境内にある石造地蔵菩薩坐像は鎌倉時代につくられたもので、高さは約4.58m。丸彫の石仏と...

本尊の文殊菩薩坐像と十一面観音菩薩立像は重要文化財。文殊菩薩坐像は奈良時代に行基が架けた泉大橋が流され、残っていた橋柱から鎌倉時代に刻みだしたものと伝わる。伽藍を建立して安置したのが現在の大智寺...

本堂に九体の阿弥陀如来坐像が横に並んでいることから、九体寺と呼ばれる。本堂、三重塔、九体の阿弥陀如来坐像、四天王立像は、いずれも平安時代のもので、国宝に指定されている。

天平元年(729)に聖武天皇の勅願で建立されたと伝えられる。深い緑につつまれるように立つ三重塔や古色を秘めてたたずむ本堂の風景からは、山寺の風情が感じられる。山門の入り口には、船のかたちをした岩...

CHA遊学パークは、茶をCHAと従え、Culture(文化)、Health(健康)、Amenity(快適)を創造し、茶を通じて「人と人」「人と文化」「文化と文化」の出会いの場です。世界中の人々に...

500名収容のあじさいホールは客席がゆるやかなスロープになっており、車椅子で自由に移動が可。他に創作室、研修室、和室など約15室の目的別の部屋から構成される。定員/ホール 500名

天井が開閉する全天候型の市民プール。25mプール×7コースと深さ60センチメートルの幼児用プール、更衣室、観覧席、採暖室が整備、また水温は30度に保たれている。また、子供から大人までの水泳教室を...

JR奈良線上狛駅の東側に立地する。テニスコート3面(照明あり)があり、トイレ・休憩施設が設置されている。

賀茂氏族の祖神として崇神天皇御世(前97年~前30年)の創祀と伝わる。当社は京都・下鴨神社(賀茂御祖神社)の元宮で延喜式内社の古社である。祭神は八咫烏が化身の賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと...

現在の本堂が建ったのは宝永3年(1706)。奈良時代「鹿山寺(かせやまでら)」と称して古代南部仏教の一派といわれている。奈良元興寺と関わりがあったとされている。

恭仁京の再現ビデオ(DVD)の上映や発掘調査などにより出土した瓦や土器等の展示のほか、恭仁京および市内観光関連パンフレットもご用意しています。